- 基本信息

- 地理分布

- 历史渊源

- 相关作品

- 传承人

- 主要特征

- 重要价值

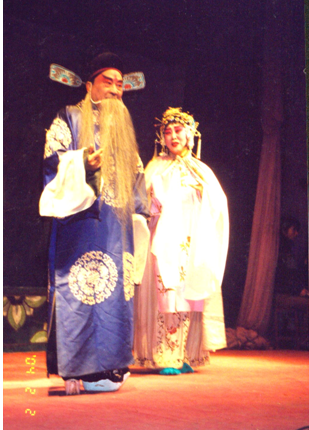

- 项目图片

许昌曲剧出现于20世纪二十年代初,至今已近百年历史,它是河南曲剧中的一支年轻队伍。许昌曲剧在艺术追求上具有很强的包容性。它广泛吸收曲剧前辈大师的艺术特点和其他姊妹艺术的艺术精华,又根据许昌的风土人情、语音腔调,逐渐形成了独特的艺术风格。

许昌曲剧自形成以来产生了很多脍炙人口的经典唱段和独具地方特色的传统剧目,在演出剧目和演出风格上,贴近百姓生活,体现与时俱进的时代精神,在近百年社会发展变化复杂的情况下许昌曲剧历经磨难,经久不衰是深深根植于中原文化沃土、文化底蕴深厚的地方戏剧种,具有深厚的社会基础和广泛的群众基础。许昌曲剧作为一个年轻的地方剧种为丰富省内外广大群众精神文化生活、传承戏曲艺术和凝聚民族文化精神方面,做出了不可磨灭的贡献,是中国戏曲宝库中蕴藏深厚的宝贵财富。

许昌市又名“莲城”,位于河南省中部,距离省会郑州80公里,地处东经113°03′~114°190′,北纬33°16′~34°24′,辖禹州市、长葛市、许昌县、鄢陵县、襄城县和魏都区两市三县一区。全市总面积4996平方公里,全市总人口445万人。

许昌市属tle="北暖温带大陆性季风气候">北暖温带大陆性季风气候,年平均气温15.2度,日照时间2104.4小时,年降水量727毫米,无霜期217天,四季分明,气候温和,光照充足,雨量适中。境内75%的面积为平原,25%的面积为山岗,特别适宜多种农作物生长,盛产tle="小麦">小麦、tle="玉米">玉米、tle="红薯">红薯、tle="大豆">大豆、tle="烟叶">烟叶、tle="棉花">棉花、tle="花卉苗木">花卉苗木、tle="蔬菜">蔬菜、tle="中药材">中药材等。许昌西部矿产资源丰富,已探明的有30多种,产地集中、储量大、质量好,易于开采,发展电力、建材、陶瓷等行业,前景广阔。

许昌市位于中原中心,市区距新郑国际机场仅50公里,有高速公路直达机场。京广铁路纵贯南北,禹郸铁路横穿东西。以魏都区为中心,以京珠高速公路为轴线成“米”字型构架的高速公路网四通八达,直通山东、安徽、湖北、陕西、山西、河北等省。107国道、311国道穿境而过,国家实施的“南水北调”、“西气东输” 两大战略工程,都经过许昌境内,且为受益地区,区位优势更加巩固。许昌历史悠久,人杰地灵,文物古迹众多,其中

汉魏故城、tle="关羽">关羽辞曹挑袍的tle="灞陵桥">灞陵桥、关羽秉烛夜读的春秋楼、tle="曹操射鹿台">曹操射鹿台、练兵台、屯田处、曹丕登基受禅台、tle="神医华佗墓">神医华佗墓等三国胜迹颇为有名,因三国文化丰富,许昌被国家列入“三国文化旅游圈”的重要城市之一。以“三曹”和“建安七子”为代表开创了彪炳史册的建安文学,使 许昌成为建安文学的发祥地。许昌曾是秦代丞相吕不韦、西汉御史大夫晁错、唐代画圣吴道子的出生地,又是宋代著名文学家苏轼、清代诗人沈德潜流寓览胜吟鸿篇的地方。

据《许昌戏曲誌》记载:明清时期,许昌境内禹县、鄢陵、长葛等地先后建起了戏楼。如禹州城隍庙戏楼、眼明堂戏楼、万寿宫戏楼、广通寺戏楼、关帝庙戏楼、祖师庙戏楼等。鄢陵城隍庙戏楼、三佛寺戏楼等。许昌县泰山庙戏楼、文帝庙戏楼等。现残存的戏楼有:禹县城隍庙戏楼、十三帮会馆戏楼、怀帮会馆戏楼、柏灵翁庙花戏楼、关帝庙戏楼等,许昌县泰山庙戏楼、张公祠戏楼。古戏楼的建成是繁荣交流戏曲的场所。

在禹州发现一件西周青铜面具,大小如常人脸型,无嘴,半截面,上面环眼凸起呈球状,眼珠中间有人眼大小的洞孔,便于观察表演。禹州还从汉墓中

出土了一组陶制乐俑,俑高10厘米,神态各异,五俑各执乐器一件,有击鼓者、品箫者、捧笙者、吹笛者和击钹者。各执乐曲不同,但神态集中,击鼓者挺

胸凸腹,一手扶鼓,一手高举,目视前方,似在看舞者脚步动作,眼耳并用,通观全局,似乐队指挥,形象逼真,给人以五俑同奏一旋律之感。

1952年禹县白沙出土了宋墓杂剧雕砖,一组四人杂剧表演形象嵌在一座宋墓墓壁上。其四人一字排列,由左至右。第一人头戴花脚幞头,身穿圆领长袍,腰束带,歪首戏弄,左手下垂甩弄长袖,右手叉腰,面局右方看其他演员,此人应为末泥角。第二人头戴展脚幞头,身穿圆领长袍,外套宽袖对襟大衣,双手执笏于胸前,此人为装弧角。第三人头戴圆顶软巾,上身穿短褡,腰束带,下身穿裤,右手下垂,左手回臂置于胸前,此人是副末色。第四人头戴软巾浑裹,身穿圆领长袍,腰束带,右手握一根杆子,左右插握腰带,此人为副净色。该雕砖反映出我国戏曲史上较早出现的这种角色分工情况。由此可见,戏曲已在这个时期活跃在许昌境内,流行弥漫许昌全境。

许昌遗留下不少著名的石刻碑碣,如记录汉魏更迭的“三绝碑”,蔡邕真迹tle="《尹宙碑》">《尹宙碑》和画圣吴道子为关羽造像的tle="《勒马挺风图》">《勒马挺风图》等。许昌历来人杰地灵,贤臣名士层出不穷。曹操周围的谋士文人、悍将勇夫,属许昌籍的就有30多位,如郭嘉、荀攸、荀彧等。郭沫若先生曾诗云:闻听三国事,每欲到许昌。

曲剧是我省第二大剧种,若按其专业剧团数量和观众覆盖面讲,在全国三百多个剧种当中名列前十。

曲剧原来通称“曲子戏”或“河南曲子戏”,民间称“高台曲”。最早的是南阳曲子和洛阳曲子,于十九世纪二十年代搬上舞台。登台以前,其原型为“高跷曲”,或名“踩唱”(意指踩着高跷唱),五十年代称为曲剧。许昌曲剧作为中国戏曲和河南戏曲的一部分,从孕育到形成至成熟发展,文明历史源远流长。据《河南曲剧》及《许昌戏曲誌》记载:踩跷挂唱的时间,根据口碑相传和历史资料的综合调查,约始于清乾隆末期,试行“登台”已经是逊清退位时的事了。

民国十年(1921年),临汝县张久长的大调曲子流入许昌,是以地摊形式演唱,剧目有《祭塔》、《劝酒》、《柜中缘》等。民国十五年(1926年)曾到许昌城里的席棚子戏院售票公演。民国十六年(1927年)新兴的“曲子戏”拓展到漯河、禹州、嵩县等地。民国十七年(1928年)起各地陆续组建了一大批“曲子剧社”, 部分城市也开始出现了常年演出曲子戏的茶社、戏院或戏园。民国二十八年(1939年),从洛阳来的曲子演员王国正,在许昌办起了曲子戏班,招收学员20余名,许昌市曲剧团的陈忠然就是那个时候的学员。民国三十五年(1946年),许昌商行的张照飞、张其云等集资兴办“聚乐轩”茶社,地址在许昌西关铁路西街。茶社为招徕顾客,演唱内容不拘一格,戏剧、曲艺双开,小段、大书兼具。主要演员有薛志友、侯兰仙等,常请坠子书演员赵延祥(黄马褂)来演出,很受欢迎,并进而改便装为戏装,招揽不少曲子演员开始排演大戏《刘公案》、《大宋金鸠记》等剧目,从小台子走上大场子,由是生意兴隆,影响也日益扩大。

新中国成立后,许昌曲剧获得了空前发展,1951年在许昌首届物资交流大会上公演,轰动城乡。从此便开始进入剧院售票演出,常到河北邯郸、邢台、磁县、临漳等县市演出,很受当地群众的喜爱。许昌市文化馆接管后,改为“聚乐轩”曲剧团,团长王志全,业务团长朱少霞,行政团长张少先,开始到城乡各地演出。

聚乐轩曲剧团由30多人发展到50多人,人员精悍,行当齐全,主要演员有朱少霞(侯兰仙之女)、张少先(张其云侄女)、孟彩霞、陈忠然、王志全、赵万亭等。据退休老艺人介绍,当时剧团的演员组合通常是家庭式的,也就是一家几口都是演员,为曲剧团后来的发展做出了极大的贡献。剧团常年推着架子车在外演出,有时从春节出去直到年底才能回来。常演剧目有《打春桃》、《金钱戏》(即《双金钱》)、《交趾罗》、《蔡文姬》、《屈原》、《血手印》(即《大祭桩》)、《李天保吊孝》、《刘公案》、《大宋金鸠记》、《打焦赞》等,其中有些剧目如《刘公案》、《大宋金鸠记》等属连本戏,常常一演就是几十部。特别是剧团自编自演的连本戏《刘公案》,久演不衰,至今仍是群众喜闻乐看的剧目,也是许昌市曲剧团的经典保留剧目。

1955年许昌市人民政府接管后,根据河南省文剧证字〔55〕第023号文件精神,批准为职业剧团,1955年8月正式定名为“许昌市曲剧团”。1958年转为地方国营,直属许昌市文化局,时任团长宋林凤。剧团曾在北京、广州、石家庄、邯郸等大中城市及晋、鲁、皖广大地区巡演,多次赴省参加会演、调演及进京献礼演出;上世纪五、六十年代进京汇演,受到了毛主席和周总理的亲切接见并合影留念;曾代表许昌市参加中南五省汇演获得大奖。

1966年“文化大革命”开始,曲剧遭到破坏,剧团改为文工团,古装戏禁演,部分演员被下放,剧团只能演现代戏,早期排演的现代戏有《刘胡兰》、《江姐》、《一笔贷款》、《无名草》等,主要演员有张晓凤、王福中、盖文彬、董桂兰等。其中由张晓凤领衔主演的现代戏《一笔贷款》曾参加中南区戏剧观摩会演,由北京电影制片厂拍成舞台艺术品,片名为《买牛》。现代戏《逼婚》获河南省戏曲会演二等奖。《无名草》被拍摄成戏曲电视剧,后更名为《寸草春晖》灌制唱片,被广大群众广为传唱。

“文化大革命”结束后,传统戏恢复,古装剧目在全国各地剧院纷纷上演,场场爆满,许昌曲剧在继承传统的基础上有了新的突破。进入八十年代,改革开放的春风吹遍中原大地,许昌曲剧也得到了空前发展。许昌市曲剧团自编自导民国戏《李豁子离婚》在1989年创下单场演出超百场记录,受到政府的嘉奖。恢复古装传统戏以后先后改编排演了《花庭会》、《碧玉簪》、《泪洒相思地》、《洛阳令》、《刘公案》三部、《春江月》、《双金钱》上下部、《陈三两》、《海棠泪》、《三子争父》等十多部经典古装剧目,其中《泪洒相思地》(张晓凤领衔主演)于上世纪80年代初由许昌市曲剧团首次改编并演出,各团争相搬演。

上世纪九十年代以来,歌舞团的兴盛给剧团造成了不小的冲击,戏曲演出市场被占领,剧团生存困难。为求生存,团领导决定排演新戏提高演出质量,向市场要效益。改编排演了现代戏《冤家亲家》、民国戏《鳖户传》及古装戏《清风亭》、《狸猫换太子》、《五更惊雷》、《风雪配》等多部优秀剧目,十多部优秀传统剧目被省市各大电台、电视台、音像出版社录音、录像、灌制唱片。许昌市曲剧团还有一批自编自演的戏曲小品《养儿无错》、《相亲》、《打麻将》等,具有深刻教育意义,深受广大观众的喜爱和好评。

许昌市曲剧团阵容整齐,行当齐全。建团至今半个世纪以来主要演员及演奏员先后有:朱少霞、张少先、孟彩霞、王志全、陈忠然、赵万亭、孙跃增、赵永青、牛秀亭、海江、马忠良、李全录(男旦)、牧全庆、张晓凤、王福中、董桂兰、盖文彬、杨永相、张大兴、尚新义、刘川平、刘玉华、刘林兴、魏合有、马慧英、魏麦云、董国政、韩付刚、张勇军、尹静等。

进入二十一世纪,许昌曲剧作为一个年轻的地方剧种,在继承传统的基础上不断改革创新,由一代又一代曲剧表演艺术家不断发扬光大。社会在发展,人类在进步,随着人们物质生活水平的提高,娱乐活动更加多样化,各种大大小小的艺术团、业余演出团体占领了戏曲的大部分市场,戏曲演出市场逐渐萎缩,演出场次逐年减少,剧团经营困难,许昌曲剧到了濒临危境的地步,亟需上级有关部门给予扶持和帮助。

建国以来,共排演古装传统剧目180部,现代剧目80余部。代表剧目有:

传统剧目:《刘公案》三部、《大红袍》、《安安送米》、《陈三两》、《泪洒相思地》、《花庭会》、《洛阳令》、《春江月》、《双金钱》上下部、《海棠泪》、《三子争父》、《清风亭》、《狸猫换太子》、《五更惊雷》、《风雪配》等。

民国戏:《李豁子离婚》、《鳖户传》等。

现代戏有:《江姐》、《刘胡兰》、《小二黑结婚》、《一笔贷款》、《逼婚》、《无名草》、《冤家亲家》等。

戏曲电影:《拉荆笆》

姓 名 性别 生卒年月 文化程度

第一代: 薛志友 男 1888—1967 无

侯兰仙 女 1903—1964 无

赵延祥(黄马褂)男 不详 无

孙玉亭 男 1901—1974 私塾

第二代: 李全录 男 1922—1992 初小

陈忠然 男 1929—1989 初小

朱少霞 女 1933—2010 初小

张少先 女 1934—— 初小

赵万亭 男 1930—2007 小学

刘马保 男 1925—1985 初小

庞同顺(小马褂)男 不详 无

刘长须 男 1932—1987 初小

第三代: 王福中 男 1941—— 初中

张晓凤 女 1944—— 高小

马忠良 男 1941—— 初小

杨永相 男 1940—2012 初中

盖文彬 男 1941—— 初中

董桂兰 女 1945—2011 初中

张大兴 男 1948—— 初中

方可杰 男 1954—— 大专

第四代: 尚新义 男 1964—— 高中

刘川平 男 1959—— 高中

李建甫 男 1961—— 大专

刘玉华 女 1966—— 中专

刘林兴 男 1962—— 大专

魏合有 男 1964—— 中专

马慧英 女 1967—— 大专

李焕玲 女 1967—— 中专

魏麦云 女 1969—— 大专

董国政 男 1966—— 中专

韩付刚 男 1971—— 中专

第五代:张勇军 男 1984—— 中专

尹 静 女 1987—— 中专

王 爽 女 1988—— 中专

1、曲牌丰富,约360多种,常用的有五、六十种。曲式灵活,不同的曲牌表现人物不同的思想感情,音乐旋律的表现力丰富,曲调委婉流畅,运用拖腔较多,富于抒情性和歌唱性。

2、许昌地处河南中心,发音具有纯正的中州音韵,声腔体系丰富多彩,音乐的旋律委婉,甜润柔美,婉转动听,活泼流畅,富有鲜明的地域性和浓郁的乡土气息。

许昌曲剧自形成以来产生了很多脍炙人口的经典唱段和独具地方特色的传统剧目,是深深根植于中原文化沃土、文化底蕴深厚的地方戏剧种,具有深厚的社会基础和群众基础,在上世纪八、九十年代戏曲严重滑坡的情况下顽强生存下来,历经磨难,经久不衰。许昌曲剧作为一个年轻的剧种为丰富省内外广大群众精神文化生活、传承戏曲艺术和凝聚民族文化精神方面,做出了不可磨灭的贡献,是中国戏曲宝库中蕴藏深厚的宝贵财富。

版权所有:许昌职业技术学院 中原文化产业研究中心

联系地址:河南省许昌市新兴路4336号 联系电话:0374-2276999